【智庫研報】化工園區提質升級催生多極產業帶

已有人閱讀此文 - -起步于上世紀90年代初的中國化工產業園區,至今已走過近30年波瀾壯闊的歷程。從沿海而興,到向中西部地區梯級擴展,再到遍布全國,中國用比較短的時間走完了西方半個多世紀化工園區化探索的歷程。當然,這僅限于數量型增長的全面學習,而非質量型發展的全面對標。以2017年11月山東省印發全省化工園區認定管理辦法、正式啟動化工園區的統一認定和規范管理為標志,中國化工園區化發展進入了新的發展階段,即由數量型增長過渡到質量型發展階段。

此舉也意味著中國化工產業的供給側結構性改革,已經從1.0階程的行業企業整治提升,過渡到2.0階程,即化工園區的整治規范和提質升級。這個重要轉折,從遠景來看必將大幅提升中國化工園區化發展的層次和水平,并將加速催生多極的石化化工產業帶,成為引領中國石化強國新跨越最有力的載體和動力。

化工園區化發展迎重大轉折

借鑒西方發達國家化工產業園區化發展的成功經驗,上世紀90年代初,化工園區模式被正式引入中國,以試點示范的初衷率先在東南沿海地區多點落地,由此拉開了中國化工園區化探索發展的時代大幕。這些園區從省級園區起步,經過滾動發展壯大,最終都升級為國家級示范園區,目前無論是產值規模還是發展層次水平,都已躋身中國化工園區的領軍陣列,始終挺立于產業變革發展的最前沿。

到2016年前后,我國化工園區在數量上達到鼎盛,經摸底全國共有各類化工園區和聚集區700余家,星羅棋布于全國各地,其中傳統化工大省山東和江蘇呈每個市甚至每個縣都有化工園區分布的盛況。

2000年以后,全國沿海地區化工園區開始遍地開花,如南京化學工業園區2001年成立,齊魯化學工業區2002年開始建設,2003年揚州化工產業園啟動建設,東營港經濟開發區2006年成立,濟寧新材料產業園區2009年成立,泉港石化工業園區2012年獲批成立等。與此同時,中西部地區化工園區化發展也開始起步,且勢頭迅猛,如長壽經濟技術開發區誕生于2001年,寧東能源化工基地成立于2003年,武漢化學工業區2008年成立,榆神工業園區成立于2009年等。這些先行先試的園區經過十多年的建設發展,目前也大都已升級為國家級示范園區,成為區域內經濟建設的主戰場、化工產業集群化發展的標桿。

從2016年開始,供給側結構性改革從鋼鐵、煤炭行業率先落地,并迅速向化工、建材、有色等基礎制造業鋪開。加快產業轉型升級,淘汰低端落后產能,供給側改革在第一個層級即企業層面的定向導流和塑形,很快取得了重要的戰略性成果。

隨著供給側改革的不斷深化,改革的層級也在逐步提升。2017年11月,鑒于全省化工產業尾大不掉、安全環保形勢嚴峻的現實,已連續25年居全國化工產值第一位的山東省出臺了全省化工園區認定管理辦法,正式啟動山東省域內化工園區的統一認定和規范管理,作為化工產業系統性整治提升的重要環節。這次系統改革不僅要對山東省傳統化工企業進行刮骨療毒式的整治再造,也要對全省多達200個的化工園區和集中區進行整頓、認定和升級,助推傳統化工大省新舊動能轉換和高質量發展轉型,從而加速實現山東化工由大向強的跨越。

山東省化工園區的整治和認定,在新中國化工產業發展史上開啟了一個新的時代,也將化工供給側改革提升到了2.0新階程。繼山東之后,化工園區認定管理迅速在全國推而廣之,截止到2021年中,全國各省份已認定合規的化工園區600多個,與鼎盛時相比縮減百余個。其中老牌化工大省山東和江蘇力度最大,經過幾輪認定清理,山東僅保留化工園區85家,江蘇僅保留29家,均縮減近半。通過整治取締掉低質量的園區,將資源集中配置到優質領先的園區上,同時按照高質量發展的要求重新編訂園區發展標準及規范,這跟供給側改革的理念一脈相承,卻將改革的能級和層次提升到了一個新的高度。

除了化工園區認定清理,江蘇省龍頭化工園區南京化學工業園區2018年更名為南京江北新材料科技園,也釋放了一個清晰的信號。化工園區通過主體業務的重新定位和聚焦,轉型升級進入一個新的階段。

供給側改革不斷走向深入,不僅影響著廣大企業,也影響著化工園區,進而影響整個化工產業。在以供給側改革為主線的大環境下,化工園區數量可以增亦可以減,沒有了必須剛性增長的壓力,發展的核心考量轉移到園區的質量和水平必須提升上來,既要滿足新時代“內循環”的需要,也要滿足追趕引領世界化工產業發展潮流的需要。說到底,這既是形勢所迫,也是面向未來所需。

園區供給側改革空間廣闊

我國化工園區的供給側結構性改革,恰逢其時,也因空間廣闊而值得期待。化工園區是產業承上啟下的中堅環節,抓好了園區的供給側改革,大幅提升我國化工園區的發展質量和水平,也就為各行業企業的供給側改革提供了更有利的氛圍環境,創造了更加良好的發展平臺,為下一步整個化工產業憑藉供給側改革實現提質升級和高質量發展夯實了基礎。

一個客觀的現實是,目前國內化工園區不僅在分布上呈極度散亂,在區域發展水平上也存在著巨大的差異,這決定了園區供給側改革應該是區分層次的,不同的區域其發展目標和發展步調不能一致,因地制宜應成為一個基本的原則。東部沿海地區尤其是東南沿海地區的化工園區一直領跑國內,但與國際上一流的化工園區,比如德國路德維希港、新加坡裕廊園區等,還是存有一定差距,主要體現在產業集成度、科技貢獻度、單位面積產值等方面,對原創性、引領性高新技術和產品的吸納與孵化能力依然不強,園區的軟硬件基礎配套也還有顯著提升的空間。

基于此,東部沿海地區的領先化工園區應著力瞄準引領世界產業發展潮流、填補國內技術和市場空白,真正發揮創新驅動對園區供給側改革的關鍵性作用,顯著提升園區發展的科技貢獻度,以創新跨越繼續引領國內園區化發展的新階程,同時盡快縮小與國際一流園區發展水平的差距,成為中國化工產業新時代高質量發展和國際交流合作的示范窗口。

先行先試的試驗區必然對應著重大的制度創新安排。由于東部地區領先化工園區很多都是國家級園區,其重大轉型升級需要國家和地方政府給予特別的政策支持,尤其是針對尖端人才引進、自主創新研發、科技成果轉化、知識產權應用和保護、金融資源獲取等瓶頸和堵點環節設計定向的支持政策,加大引導扶持力度。協同創新中心已經被實踐證明是破解行業共性重大科技瓶頸的有效途徑,而園區是承載協同創新中心的優選之地,在這方面需要加快做出創新性的制度安排,集成和整合區域內、園區內創新資源,在自主科技創新和成果產業化上蹚出一條新路子。

至于廣大中西部地區的化工園區,目前發展不充分的問題還很突出,無論是在硬件還是軟件上都有很大的完善提升空間,有企業沒關聯、有產業沒集群、有園區之形而無園區之實,諸如此類的現象還很普遍。向東部地區領先化工園區對標看齊,盡快補齊發展短板,已經成為中西部地區化工園區發展的首要任務,這方面的空間還很大,還有很長的路要走。

我們經長期的調研走訪后認為,中西部地區化工園區有兩項工作當前尤其具有戰略意義。第一是“造鏈”,擯棄面面俱到、大小通吃的思維,因地制宜打造若干條精強的、各具特色的產業鏈條,形成聯系緊密、高度集成的產業集群。不唯“大而全”,但唯“專精特色”,可能更符合這些園區的發展定位。第二是“補臺”,鑒于中西部化工園區在公用工程上與東部領先園區的巨大差距,要著力提升基礎設施建設水平,補齊“三供一業”、安全環保、物流體系等方面的短板,東部園區成熟的能源島、職業管家、多層次應急管理體系、環保公司化市場化等經驗模式,以及適合中西部地區的公鐵水聯運物流模式,都應該大力借鑒和探索。

需要指出的是,鑒于當前國內外形勢的顯著變化,目前我國包括化工在內的眾多制造業的投資高峰已經過去,弱化甚至壓制增量的擴張、強化存量的改造提升,成為高質量發展的重要方針。我國化工園區之所以在新世紀頭十幾年內形成全面開花的盛況,也是得益于那個時期行業投資的持續井噴。而眼下及將來沒有了源源不斷大規模增量投資的加持,大水漫灌、雨露均沾的效應將不復存在,我國化工園區發展接下來可能會呈現一定程度的“內卷化”,即有限的投資會以選擇性滴灌的方式,加速流向優勢區域和領先園區,呈現為愈演愈烈的優勝劣汰、強者恒強。從行業全局、以發展的眼光來看,這種“內卷”未嘗不是好事,它符合事物的一般生長和發展規律。但具體到國內不同區域、不同層次的化工園區,其影響和實際感受將是極其懸殊的,務必提早引起業界高度重視。

園區供給側改革深化催生產業帶

經過多年的探索實踐,我們當前對供給側結構性改革有了多個維度的認識,理解更加全面與透徹。供給側改革,通俗地講就是多措并舉以提升供給端的質量,包括淘汰低端的和落后的生產能力,做大做強高端的先進的生產能力。從實踐來看,供給側改革并非強者恒強、兩極分化的因,但強者恒強、兩極分化卻一定是供給側改革的果。這一點不僅適用于企業,可能同樣適用于園區乃至行業。在存量競爭下,兩極分化的勢頭會愈加明顯。

我們不乏這樣的切身感受:新經濟和高技術產業這些年來增長很快,利潤表現也非常靚麗,而門檻比較低的傳統制造產業一直不溫不火,利潤更是不斷趨于微利化,兩極分化嚴重。在傳統制造產業里,兩極分化同樣嚴重,以化肥行業為例,雖然整體屬于薄利行業,但靈谷化工、華魯恒升等領軍企業能持續穩定地賺取較高利潤,而很多沒有技術優勢的中小肥企掙扎在虧損線上下,近些年已經出現批量的淘汰出局。化工園區同樣如此,一些園區時隔幾年去參觀會發現幾乎沒有什么變化,而一些園區變化發展很快,會讓人產生一種一日千里的感覺。

隨著化工園區供給側改革的不斷深入,我國化工園區化發展還有很大的機遇與空間,但如前所述,其機遇和空間不是均等分配,而是梯度化、差異化呈現的。從演變的遠景來看,我國化工園區化深入發展最終可能呈現為產業帶,即順應區域經濟一體化浪潮的更大規模的產業集群。其中,尤其是環渤海石化產業帶、長三角—杭州灣石化產業帶、珠三角—北部灣石化產業帶、能源化工“金三角”煤化工產業帶這四大產業集群,將進一步強化升級為中國化工產業的中流砥柱。除此之外,中西部地區還將形成若干以特色資源為支持的特色化工產業集群,如云貴川鄂磷化工產業帶、川渝天然氣化工產業帶、青藏鹽湖化工產業帶、河南和四川鈦白粉產業帶等,這些特色產業帶規模不一定很大,但一定會具有“專精特新”的鮮明特征。四大骨干產業帶加若干特色產業帶,將組成未來中國石化化工產業高質量發展的基本框架和圖景。

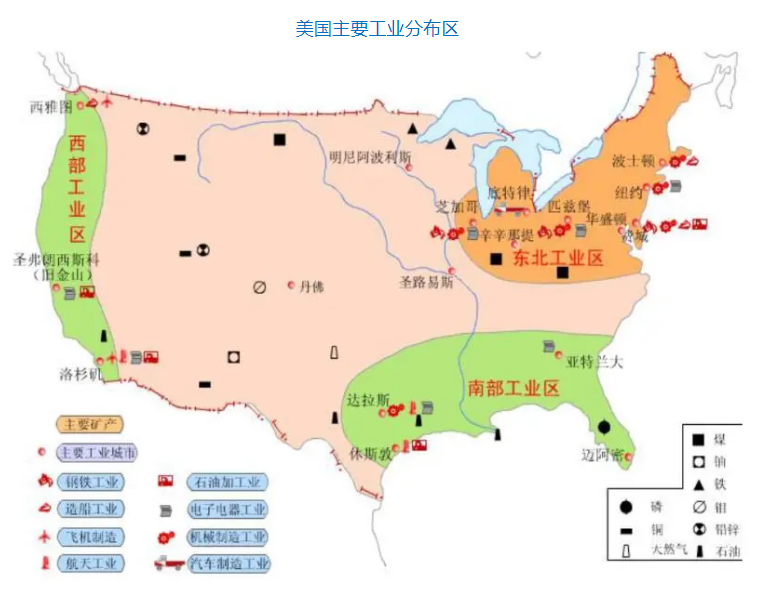

當前,在園區化發展上一直領跑的西方發達國家,以產業集群為特征的產業帶已經成型,例如美國墨西哥灣、德國路德維希港、日本的東京灣、韓國蔚山以及沙特的朱拜勒工業城等。以美國為例,其石化業就呈高度集聚的產業帶分布,主要分布于墨西哥灣沿岸的南部工業區和五大湖區附近的東北工業區。其中,美國墨西哥灣沿岸地區聚集了數百家來自世界各地的大型石油石化公司,主要分布在休斯頓工業園、阿拉巴馬化工園區等數個大型化工園區內,形成明顯的跨區域產業帶布局,一體化、集約化發展程度非常高,代表著當代工業文明的高度。

相對而言,我國近3萬家規模以上石化化工企業、近六七百個形形色色的各類化工園區,散步在全國各地。且不論集約化程度懸殊下必然呈現的效率效益差距,光是抓安全環保,高質量集聚和低水平分散的環境下也必然有天壤之別。如果我們看不到與世界上最先進國家的懸殊差距,園區化就難以真正轉入高質量發展的新軌道。

總之,西方發達國家的先行實證,國內供給側改革和高質量發展的現實要求,跨區域經濟一體化發展的日新月異,都推動石化化工產業帶加快走向前臺。這也成為我國化工園區化發展進入新階段的一個重要方向。

可以預見,隨著供給側改革的持續深入,化工園區的優勝劣汰和分化發展可能將愈演愈烈。非常多的綜合要素不突出或者運營不善的化工園區,將逐漸被市場邊緣化,最終成為“僵尸園區”甚至消失在萬馬奔騰的塵埃里。而那些綜合優勢突出的園區,將持續強化自己的優勢進一步做大做強,并在政策和市場的多方助力下最終突破園區行政邊界的限制,迸發出愈加強大的外溢效應,相鄰園區之間不斷地協同與融合,最終連點成片,形成跨區域的石化化工產業帶——這種更大規模更高層次的產業生態系統。

尊重市場、順應市場,讓市場自發選擇的化工園區強起來,并最終連成產業帶,形成產業集群;讓市場背離的化工園區退出來,尋求更佳的具有比較優勢的替代產業,實現產業的成功轉型。一進一退之間,中國化工產業高質量發展的底蘊和根基才能盡快確立起來。